私たちが生きている世界には、

身近なことから人類全体に関わることまで、

さまざまな問題が溢れています。

意外に知られていない現状や真相を、

本学が誇る教員たちが興味深い視点から

解き明かします。

私の専門は環境経済学と呼ばれる研究分野です。従来の経済学は、市場におけるモノやサービスの取引を研究対象として、取引をより円滑に進めるための提案に努めることで経済成長に貢献してきました。しかしながら、人間の経済活動はしばしば環境への負荷を生むものであり、それを意識しないまま市場取引が継続されると重大な環境問題を引き起こしかねません。環境が健全であることは私たちが経済活動を行う上での前提条件であり、たとえ経済学者が市場取引の円滑化に向けた提案を行ったとしても、それが環境破壊につながるようでは、私たち自身や将来世代の利益を奪うことになってしまいます。環境経済学では、こうした考え方に基づき、経済学が研究対象としてきた市場取引や人間活動にとどまらず、環境への影響を含めた分析を行います。

私は、環境経済学の中でも世帯の消費行動に起因する環境問題とその是正策に関心があります。具体的には、省エネルギー行動やリサイクル活動、また有機農産物やエコカーの利用といった家計や生活に密接に関連したテーマに取り組んできました(松本茂教授 研究テーマ)。直近では、家計の省エネ行動を促すことで温暖化対策に寄与できればと考えて、家庭におけるエネルギー消費行動について研究を進めています。身近なところから環境問題をとらえ、是正策を見出していくのが私の研究スタイルであると言えます。研究を通して人々の行動パターンなどが垣間見られた時には、他者の気持ちを理解できたような気がして楽しいものです。

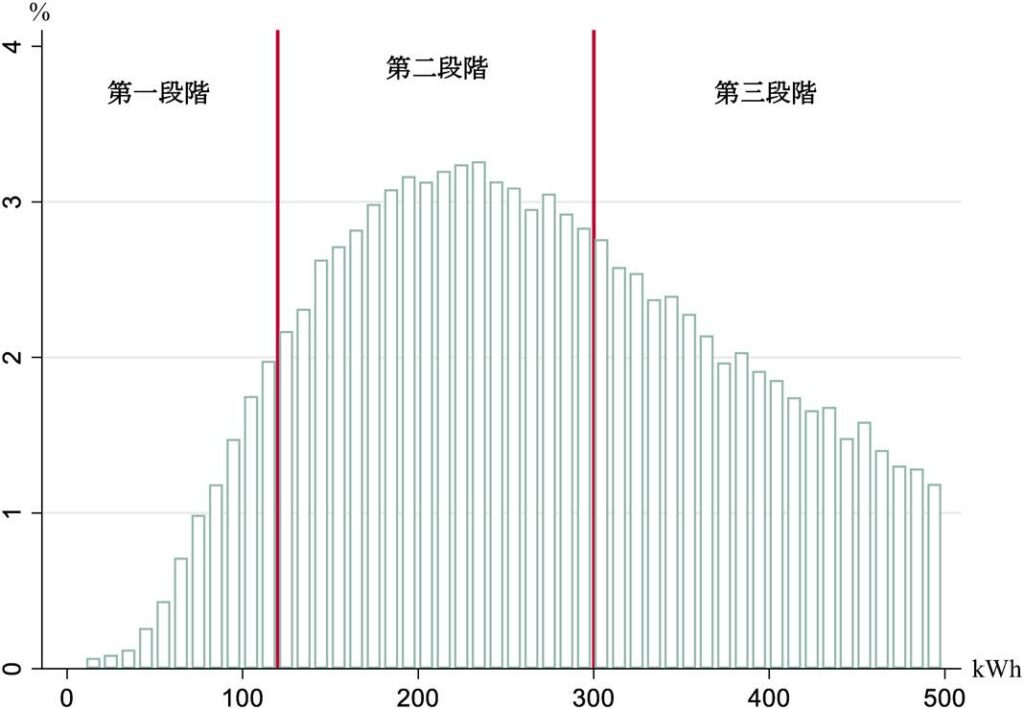

【日本の世帯の月電力消費量の分布(0‒500 kWh まで)】

※環境省調査データより尾沼・松本が作成

※調査期間:2014年10月~2015年9月(尾沼・松本)

電力料金には使用量に応じ単価があがる段階別料金制度が広く利用されているが、東京電力の単価は三段階 (く120kWh, 120〜300kWh, >300 kWh) で異なる。

【用途別のエネルギー消費割合】

出典: 日本(日本エネルギー経済研究所,2020)、ヨーロッパ(Eurostat, 2017)、アメリカ(US Energy Information Administration,Residential Energy Consumption Survey,2015)

※アメリカのデータは調理のためのエネルギーが含まれていないため、他の国との比較には注意を要する。

ノーベル賞を受賞した経済学者ジョセフ・ユージン・スティグリッツは、「経済学は選択の学問である」と述べています。さまざまな制約・条件のもと、選択肢の中からどのような選択を行うのかというのが経済モデルの考え方です。通常、企業は利潤の最大化のためにどう行動すべきかを考慮して選択し、消費者は効用(満足度)を最大化するためにどういった購買行動をすべきかを考えて選択します。研究においては、まずこの経済モデルを考え、実際の状況を確認するため多くのデータを収集し、統計分析を行います。その過程で環境負荷を含めたコストを勘案し、経済学の知識を活用し、経済モデルとデータ分析の結果をふまえて、実行可能な是正策を提案することをめざしています。

私は元々エンジニアで、大学では農業土木を学び、林道の測量やダムの設計などを学びました。その過程では計算というプロセスが必須で、ベースとなる行列式や線形代数、微分積分、統計学等、基本的な数学の知識も習得しました。大学院は環境科学研究科に進み、そこで当時の日本では珍しかった環境経済学を専門とする先生に出会いました。その先生のお話に大変興味を抱き、自分の感覚に合っていると感じたのがこの道へ進んだきっかけです。

環境問題は1970年代から注目されるようになりましたが、当初の課題は公害問題の克服でした。人々が安心して暮らせる環境を取り戻すにはどうすべきかといった議論が盛んに行われたのです。以降、何度か環境問題を考えようという大きなうねりが巻き起こっており、今はSDGsというムーブメントの真っただ中であると言えるでしょう。私が学生だった1990年前後には、発展途上国の問題や温暖化、生物多様性といった地球環境問題への関心が高まっており、大学院ではこうした課題を自らの力でなんとか解決に導けないものかと真剣に考え、研究にのめり込んでいったように記憶しています。その後、海外の大学院で経済学を本格的に学び、以降、理系エンジニアと経済学者、両方の視点をもって環境経済学の研究に取り組んでいます。

一般的に、経済学では社会問題の解決を考える際に人間の行動パターンをモデル化して説明しようとしますが、エンジニアは計算にもとづく仕組みがうまく機能することをより重視します。複雑に課題が交差する現代における経済学には、この両方の視点が大切です。特に環境経済学は理系分野と重なる部分が大きいため、そうした側面が強く、大学時代の学びが大いに役立っていると感じます。また、環境問題に対する見解は個人のライフスタイルや人生哲学とかかわることもありますが、研究者としては自身の主張を前提とせず、研究にニュートラルに向き合うスタンスが重要だと考えています。緻密なデータ分析をもとに人々の行動を明らかにし、広く社会に知ってもらうまでが私の仕事で、課題を解決する具体的な方策の選択は社会全体で議論して決めるべきであると考えています。

近年は環境への意識が高まり、それが消費行動や企業活動にも影響を及ぼしています。消費者側には、多少高価であっても、環境に配慮した生産活動を実践する企業の製品を購入しようという行動がみられ、環境を意識したマーケットが広がっているようです。企業側に立ってみると、環境に配慮した行動を取らなければ資金調達が困難になるといった状況もあり、消費者の行動が企業活動に影響を与えていると言えます。しかし、家庭の経済状況によってはそのような消費行動を取れないケースもあり、とりあえず安い製品を購入するという選択も十分想像できます。消費者の費用負担という観点から見ると、環境を意識したマーケットがどこまで広がるかは未知数であり、個人の消費行動のみで問題を解決するのは困難であると考えます。

一方、企業経営の観点から言えば、生産コストをなるべく抑えたいと考えるのは当然です。たとえ生産工程で環境に負荷を及ぼすとしても、そこにコストはかかりません。逆に環境に負荷をかけない方法にシフトしようとすれば、コストがかかるわけです。このように考えると、生産活動における環境負荷を低減させるためにすべての企業が自主的にコストを負担するとは考えにくいでしょう。つまり、環境への配慮をすべて企業の自主性に委ねるだけでは持続可能な社会は実現できないと考えます。企業に行動を促すには規制や課税といった何らかの環境政策が必要であり、そのような時にこそ環境経済学の研究成果が役立つのです。

上記のように、環境経済学には企業側の環境に配慮した行動と、製品・サービスやそれを提供する企業をどのように評価し、選択するかといった消費者側の行動という両方の側面があります。私は消費者側の選択に着目し、環境負荷低減に向けた方策を見出そうと試みています。

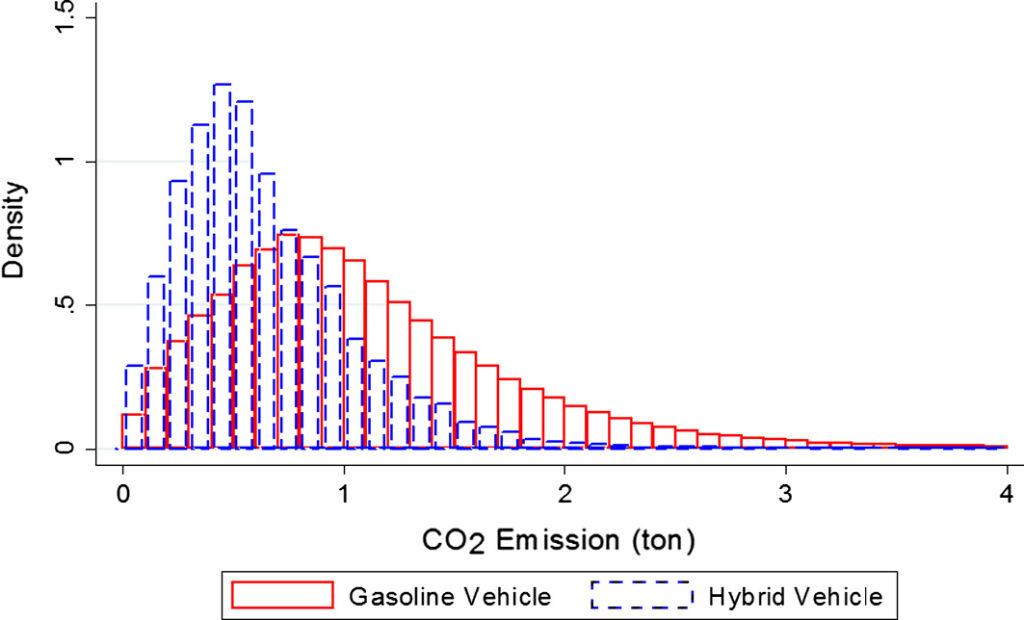

【Average annual CO2 emissions hybrid vs. gasoline vehicles】

K.Iwata, S.Matsumoto/ Transportation Research Part D 46(2016) 200-206より

また、早稲田大学の有村俊英教授との編著書「Carbon Pricing in Japan (Springer 2020, Editors: Toshi H. Arimura and Shigeru Matsumoto)) 」が、2021年度環境経済・政策学会論壇賞を受賞 しました。「日本のカーボンプライシング政策に関する初めての包括的な研究書で、これまでに導入された政策に関する効果分析や,全国レベルでの炭素税および排出量取引制度といった目下検討中の政策に関するシミュレーション分析などで構成。さまざまな課題を克服しながら効果的に活用する方途を示し、特に費用対効果の高い手段を模索する国や地域の政府関係者や政策立案者にも重要な知見を提供する。さらに、研究者のみならず、気候変動問題やその解決策に興味を持つ一般市民のニーズも満たす啓発の書としての側面も有し、カーボンプライシングの重要性を社会に向けて提起している。」ことが評価されました。同賞は一般社会への積極的な問題提起や普及啓発の面で大きな貢献が認められる単行本、小冊子、総合雑誌等における著作に対して与えられる賞です。対象書籍はオープンアクセス形式で出版されていますが、2020年の出版から1年半を経た2022年5月現在で45,000件を超えるダウンロードがなされています。

社会問題に向き合う際、例えば法学であれば法学の眼鏡を、社会学であれば社会学の眼鏡を、経済学なら経済学の眼鏡をかけて現象を分析します。どのような社会問題であっても、それぞれの眼鏡を通して見ることにより、それぞれの学問の研究対象になりうるとも言えます。青山学院大学の経済学部では、社会保障から環境問題まで教員の研究テーマは多岐にわたります。学生の関心の対象がどのような社会問題であっても、経済学の視点から追究できるステージが用意されています。

また、学問を深めるには自分の感覚や好みに合っているかどうかも重要な要素です。私の場合、経済学の理論よりも自分の手でふれられる身近な事象を起点に考える方が性に合っており、消費者側に立って学問と向き合ってきました。

経済学は文系の学問ととらえられる傾向がありますが、理系の視点からのアプローチが有用な場面もあります。近年はデータサイエンスが注目されており、経済学の領域でもデータ活用の重要度は急速に増していると感じています。特定の社会政策を選択する場合、そのインパクトがどれ位になるかといったことを予測するためには、定量的なデータ分析が必要になりますが、そうした作業では、数学の基礎的能力があることが大きなアドバンテージになります。そうした数的能力が求める傾向は今後さらに強くなると予想されます。経済学はますます複眼的な視野が求められる学問になっていくと思われるので、皆さんには自由な発想でチャレンジしてほしいと思いますが、社会に出てさまざまな問題に直面した時にも、大学で身に付けた経済学的なものの見方は大いに役立つはずです。