私たちが生きている世界には、

身近なことから人類全体に関わることまで、

さまざまな問題が溢れています。

意外に知られていない現状や真相を、

本学が誇る教員たちが興味深い視点から

解き明かします。

私の専門分野は国際人権法やジェンダー法で、特にLGBTQの人権問題を国際人権法の観点から考察しています。このテーマは、宗教的規範や伝統の違いといったさまざまな要因により国際的な合意が難しく、「人種差別撤廃条約」や「女性差別撤廃条約」、「子どもの権利条約」のような法的拘束力をもつ明確なルールがありません。このような状況にありながらも国際社会が人権問題として認識し、改善に向けた取り組みが進んでいるところに研究の大きな意義があると感じています。

ヨーロッパでは、世界に先駆けて1980年代から、LGBTQの問題が人権問題として本格的に議論されるようになりました。これには理由が二つあると考えます。一つは、ヨーロッパでは、例えば同性同士の性関係が刑事罰の対象になったり、異性の装いで過ごすことが社会的なスティグマ(差別や偏見の要因)になったりして、差別的な状況が明確に存在していたからです。もう一つには、この地域には古くから人権の規範意識が根付いており、「ヨーロッパ人権条約」という人権を守るためのシステムが整備されていたという背景が挙げられます。もともと人権はヨーロッパにその起源があるとも言われてきました。

LGBTQの人権問題に関する議論は次第にヨーロッパから世界へと波及し、特にアメリカやラテンアメリカなど人権先進国と言える地域ではかなり進んできています。一方、そのほかの地域に目を向けると、国連加盟193カ国のうち約70カ国がいまだに同性同士の性関係を刑事罰の対象にしており、そのうち7カ国は死刑であるという現実があります。日本でもここ10年ほどでようやく議論が進んできたものの、現時点では同性同士の結婚は認められておらず、また法律上の性別の変更には非常に厳しい条件が課されています。実際の差別問題について、司法上も法律上も救済されないという状況で、まだまだ不十分であると言わざるを得ません。

私が研究活動を始めた1990年代後半以降しばらくの間は、国連で行われる議論を聴講するには現地へ出向かなければならず、実際にニューヨークやジュネーブへ足を運び、ライブラリーで文献を検索しコピーするといった方法で情報を収集していました。2000年代初めまでは限られた研究者しかアクセスできなかったため、国連での議論の内容を社会へ向けて発信すること自体が研究者の重要な役割でした。いまは国連の会議の多くがライブ配信されていて、現地に行かずとも誰でも自由にアクセス可能で、資料もそのほとんどが国連のウェブサイトからいつでも閲覧できる状態です。何がどういう問題として、どのように議論され、日本と比較してどうなのかといった内在的な議論が誰でも容易にできるようになりました。とはいえ、映像や資料だけではつかみきれないことも多く、コロナ禍前はヨーロッパをはじめ世界各地へ足を運び、LGBTQの人権問題に関連する事件の原告や訴訟代理人、NGOなどの支援団体、政策担当者や政治家などに直接話を聞きに行っていました。やはり膝を突き合せて話さなければ得られない情報もあり、それが事例の核心に触れる内容であるケースも少なくないため、現地でのヒアリングはいまでも重要だと考えています。

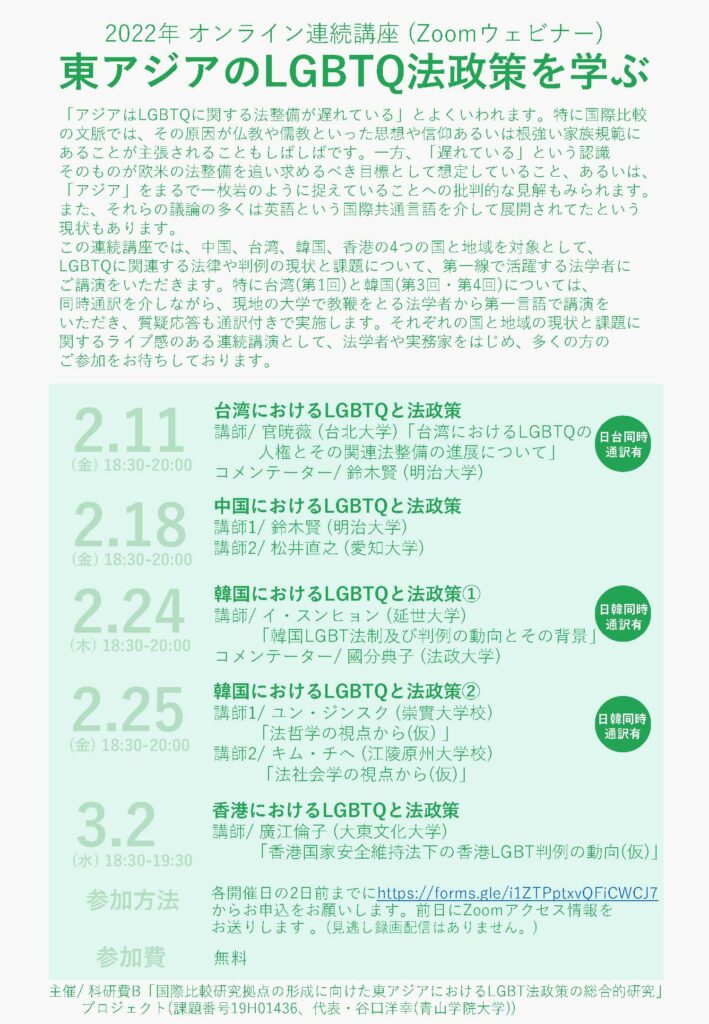

現在は、東アジア地域におけるLGBTQの人権問題と法政策の歴史と現状を検証し、この地域特有の課題を形作る根本的要素を明らかにしようと国内外の研究者と共に研究を進めています。前述の通り、人権の考え方はヨーロッパに起源があるとされ、この分野は長年欧米諸国が主導してきました。実際、欧米の研究者と日本や韓国、中国、香港、台湾といった東アジア地域の研究者との間には感覚の差を感じることも多くあります。いま従事している研究の目的は、この感覚的にみられる違いが法律に与える影響を見出すことにあります。目的達成に向けて、まずはわずかな感覚の違いやニュアンスまでできるだけ正確に理解し合えるよう、自分たちの第一言語で現状と課題を語りながら、議論を深められる仕組みづくりに取り組んでいます。

LGBTQの人権問題を話し合う国際会議の場でも、しばしば英語圏出身の人や英語圏で教育を受けた人の考え方に偏重する傾向を感じることがあり、端的には「アジアは遅れている」という評価に少なからぬ違和感を抱いているところです。例えば、ヨーロッパではメイントピックとして議論される宗教との関係が、特に東アジア地域ではそこまで大きな議論とはならないといった違いが、異なった形で強調されたり、逆に完全に忘れ去られたりしています。私のように東アジア地域で暮らす研究者やNGO活動家が、自分たちの第一言語で問題を語り、発信できるようになれば、従来とはいくらか異なる比較研究が進められるのではないかと期待しています。

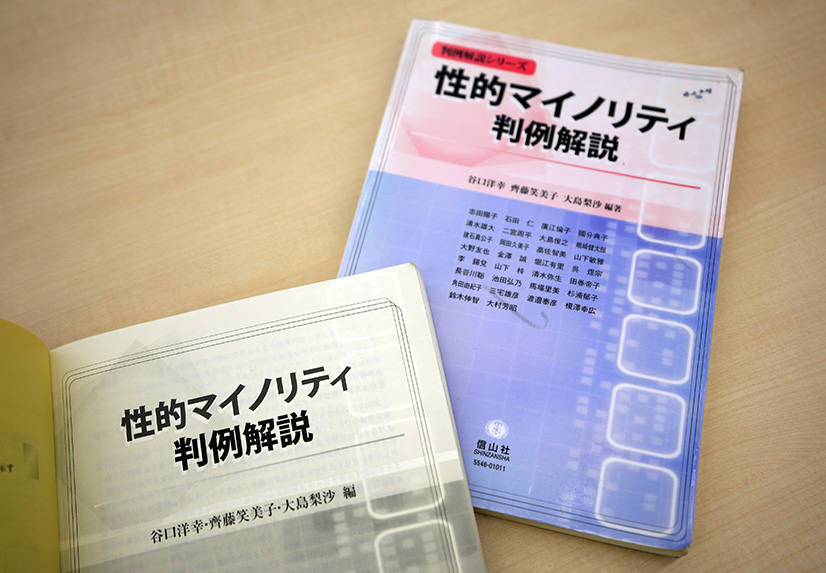

日本を含む東アジア地域に共通する価値観として、個人の幸福よりも家族の幸福や利益を優先すべきだという伝統的家族観を指摘することができます。このことから、既存の家族規範とは異なる形の家族のあり方が許容されにくい状況が生まれやすく、それがLGBTQの生きづらさに直結していくとも考えられています。私はこの説明をどう捉え、そのような状況にどう取り組んでいくべきか、法学の分野から伝統的な法解釈学のレベルで議論しようと試みています。LGBTQについては、社会学や文化人類学、政治学、心理学、あるいは文学などの学問領域からのアプローチがありますが、あえて愚直に法学の領域にこだわって問題を分析している点が私の研究のひとつの特徴です。他国の裁判所や国際的な人権機関における人権規範の解釈を丁寧に考察・比較しつつ、その研究成果を前提にした上で、歴史や社会とのつながりを考え、日本の法解釈にどのような示唆を与えているのか、今後さらに研究を深めていきます。

人権問題というと日本では個人の意識の問題だと認識されがちですが、それはある意味ではとても危険な現象だといえます。人権問題の根底には社会構造の問題があり、それは個人の意識変革や努力だけではなんともしがたいものです。むしろ個人の意識の問題としてしまえば、本来、人権を保障すべき国が何をすべきなのか、何をしていないのかが不明確となります。人権を考える際には、国がどのような行動を取るのか明確にしていく必要があります。もちろん個人の意識や感覚も重要ですが、それだけではなく、むしろそれよりも重要な問題として、社会構造を作り上げている法律や判例、政治的な決断にもしっかり目を向けていかなければならないと考えます。

私が法学部の学生時代に最初に取り組んだテーマは、3年次に所属していた家族法のゼミで扱った同性同士の結婚の問題でした。世界で初めてデンマークで同性同士の登録パートナーシップ法が作られ、それが世界に広がっていきそうな雰囲気があった時代でした。ただ、法学の領域ではあまりメイントピックには扱われておらず、日本語の先行研究は数えるほどしかありませんでした。そんな事情もあり、4年次には国際法のゼミに移って、知的財産権の国際的規制が南北問題に与える影響について勉強し、その関連テーマを研究するために大学院に入学しました。ところが、大学院修士課程に受けた国際人権法の授業で、ヨーロッパ人権裁判所がLGBTQについて興味深い判例をいくつか下していることを知り、研究テーマを急遽変更し、いまに至っています。

LGBTQの人権問題をテーマにしてから四半世紀が経ちましたが、LGBTQに限らず、人権の視点から物事を考えるのはとても重要であると同時に、とても辛い作業でもあります。人権問題を考えるにあたっては、差別された辛い経験や差別をした苦い経験だけでなく、差別のある構造に無自覚なまま生きてきたこと、むしろ無自覚に加担してきた事実にも対峙する必要があるからです。私は授業で学生に「すべての人は人権侵害の被害者であり、同時に加害者でもある」という話をすることがあります。例えば、LGBTQの問題について言えば、差別されて傷ついた経験がある人も、別の場面では他の当事者やLGBTQ以外のマイノリティ性がある人を傷つけているかもしれません。また当事者という自覚がない人も、心の中に本当に差別的意識が存在しないか、例えば周囲の人を自分と同じ非当事者であると想定して行動していないか、自分自身に問い続けることが求められます。人権問題を考える際には、自分の生きてきた道やいまの自分自身、そしてこれからの生き方を見つめ直す作業が必ず含まれるため、すべて他人事ではなく自分事として重くのしかかってきて、しんどくなってしまう瞬間も必ず訪れます。この点、自由な時間がたっぷりあり、いろいろなことを柔軟に考える機会が与えられている学生時代こそ、人権問題と真剣に向き合う唯一の、ある意味では最後のチャンスだと言えるかもしれません。人権という視点を通して、これまでの生き方を振り返り、いまの自分、そして、これからの生き方をじっくり考えてみてください。