私たちが生きている世界には、

身近なことから人類全体に関わることまで、

さまざまな問題が溢れています。

意外に知られていない現状や真相を、

本学が誇る教員たちが興味深い視点から

解き明かします。

私の専門は博物館学です。博物館法という法律からもわかるように、博物館には、いわゆる歴史系博物館だけでなく、美術館や動物園、水族館なども含まれるとされます。私は博物館の成立の背景や経緯について調べ、社会教育施設としての存在意義について研究しています。

2000年ごろから、日本各地で、財政悪化等を背景に公立博物館を閉館・統廃合せざるを得ない自治体が現れました。危機的ともいえる状況の中で、博物館には自身の存在意義に向き合う必要が生じます。何のために存在し、活動するのか。それまで十分に意識されてこなかった博物館の「使命」について議論が巻き起こりました。

当時大学で考古学を勉強していた私は、博物館に勤めて資料の収集や保管、展示企画や調査研究を行う学芸員に憧れていましたが、新たな局面を迎えた日本の博物館を研究したいと考えるようになりました。博物館は、文化的な資源の発見や保存、活用を通じて、その価値を普及させることによって、地域社会の発展に寄与しています。また、その活動は、学術的な成果だけでなく、そこに住む人々の拠り所を提供し、心に豊かさをもたらすはずです。私の研究の大きな目的は、博物館の役割を突き詰め、運営を存続させる仕組みづくりを行うことだと捉えています。

現在は、大正時代の地方企業家が実施した慈善事業における博物館の役割について研究しています。日本の博物館の歴史をみると、企業家が建設した博物館が多くあります。2021年のNHK大河ドラマで渋沢栄一が注目されていますが、その孫の渋沢敬三も財界での活動の傍ら、私設の博物館を開設し、民俗学の発展に尽力したことで有名です。企業家によって建設された博物館は地方にも存在しますが、彼らの博物館建設の動機や経緯を、地域社会への貢献という文脈で検討しています。

日本の博物館は明治時代以降に、政府主導の近代化政策の一環として西洋から導入されたと一般的に理解されています。それに対して、博物館の地方普及には郷土愛の強い企業家が一役買っていたという仮説を立てました。その立証に向け、全国各地の図書館や文書館に足を運び一次資料を探したり、現地の人々や関係者へのインタビューを通してさまざまな情報を収集したりしています。

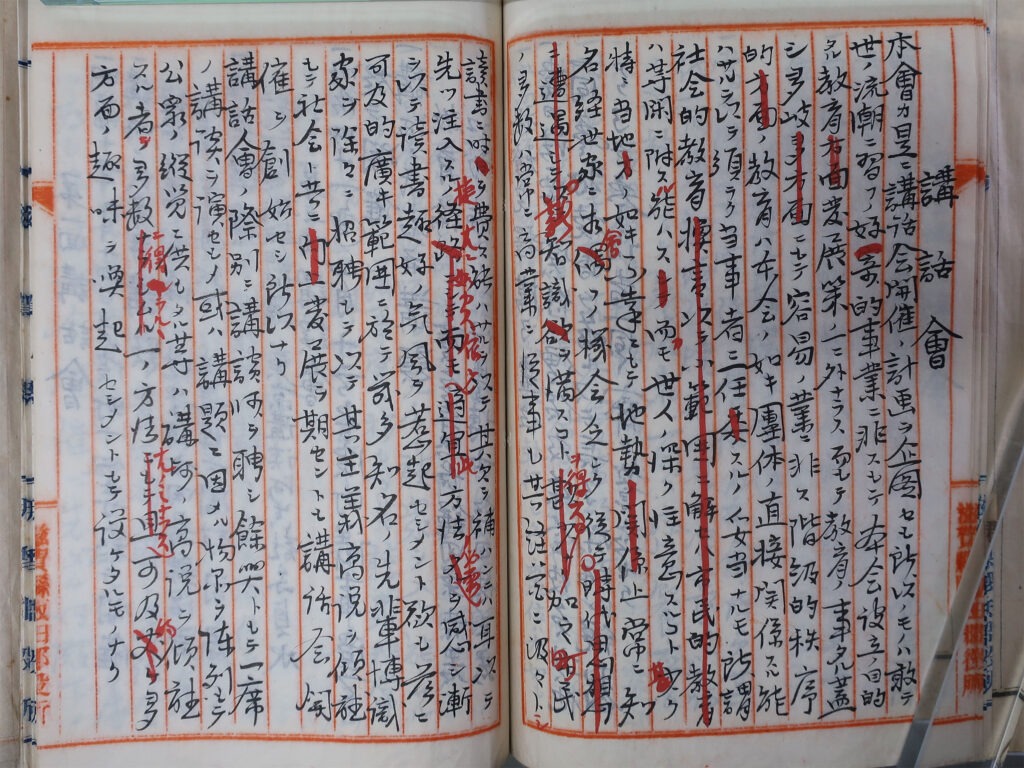

滋賀県立公文書館蔵(請求番号:明-え-238-2)

滋賀県立公文書館蔵(請求番号:明-え-238-2)

具体的には、滋賀県長浜市出身の企業家・二代目下郷傳平(しもごう でんぺい)氏について調査中です。彼は初代の跡を継ぎ、製糸業や金融業などの事業を手広く手掛け、長浜町長や貴族院議員を歴任しています。その一方で、地元長浜での慈善事業にも尽くし、図書館・博物館の建設を含めた社会・文化事業を精力的に展開しました。資料にあたると、一般市民向けに大学教授を招いた講演を実施した記録も残っていました。社会貢献活動を目的とする財団法人下郷共済会は現在も存続し、今なお彼の意志は受け継がれています。下郷氏の子孫にお話を伺うと、当時の企業家が地域社会への貢献活動に対して高いモチベーションをもっていたことが分かりました。

現在、多くの企業が盛んにSDGsに取り組んでいます。もしかしたら、その背景には、SDGsという標語が国際的なトレンドとなる中で、企業イメージの向上という観点からも、取り組まざるをえない状況があるのかもしれません。そこには、組織としてのいわゆる企業戦略の意図もうかがい知れます。一方で下郷傳平氏をはじめとする当時の篤志家たちは、地域のより良い未来を望み、個人の強い意志で社会貢献活動を行っていました。調査を重ねて浮かび上がってくる彼らの思いが私にはありありと伝わってきます。

博物館と言うと、展示されているコレクションに関心が向きがちですが、学芸員や職員、ボランティアなど、そこに関わる人々の強い想いにも興味をひかれます。聞き取り調査を行う際、彼らの語りからあふれ出る博物館への情熱に驚かされることもあります。一体どこからその熱意が湧いて出るのか。彼らとの出会いや交流が、私の研究活動における醍醐味の一つです。

学芸員をめぐる環境には、さまざまな課題もあります。財政的な理由などから職員の数が限られる中で、一人当たりが負担する業務量が多くなり、多忙を極める場合も多々あります。そのような状況にもかかわらず、さまざまな職務を楽しみながら取り組んでいる姿を何度も目にしてきました。例えばボランティアの受け入れも、学芸員にとって負担が大きい業務の一つだと思います。個々のボランティアの意志や人間関係の難しさがあるため、とりまとめは一筋縄ではいきません。それでも、社会教育施設としての役割という観点において重要であるのは、地域の人々がボランティア活動を通して学習機会や充実した日常を得られるからです。文化に触れたいと希求する人々の自己実現を学芸員が手助けしているのです。

視点を変えれば、ボランティア活動によって博物館の存在意義の一つが生み出されているとも考えられます。地域の文化的な資源を発見し、継承していく活動が博物館を舞台に繰り広げられる。こうして地域住民と学芸員が博物館の価値を創造していくのです。

デジタル技術の進展が目覚ましい現在、文化財や美術作品の鑑賞方法は博物館で実物を見るだけとは限らず、パソコンの画面でも鮮明かつ詳細に見ることが可能となりました。今後、ARやVRなど、より実物に近い形で鑑賞することが可能となるでしょう。もちろん、実物を鑑賞することにこそ価値があると言うことも可能ですが、鑑賞をする場としての博物館をめぐる環境は大きく変化していくことに間違いはありません。そのような中で、今後、博物館にはあらためて人が集まりコミュニケーションが生まれる空間としての意義が問われてくるはずです。博物館は、単に展示を鑑賞するだけでなく、来館者同士が会話を楽しんだり、学芸員やボランティアから直接解説を受けたりできる場所でもあります。このような人と人との交流に注目して、博物館の存在意義を考えていくこともできるでしょう。

学生には、大学卒業後も知的好奇心をもち続けてほしいと願っています。大学生の中で研究者への道を歩む者はほんの一部です。もちろん、その一部の人の育成も重要ですが、文化を仕事として扱わないであろう多くの学生に、日常生活や地域での暮らしの中で知的欲求を満たす術を学んでほしいと考えています。博物館で活動されるボランティアの方を見ていても、学芸員に指示を聞くだけでなく企画を自ら立ち上げ行動している人たちが多くいます。青山学院大学を卒業した後も生涯にわたって学習は続きます。長い人生を豊かに過ごせるよう、知的活動の基礎を大学で身に付けましょう。