私たちが生きている世界には、

身近なことから人類全体に関わることまで、

さまざまな問題が溢れています。

意外に知られていない現状や真相を、

本学が誇る教員たちが興味深い視点から

解き明かします。

人はなぜ紛争や戦争を繰り返すのでしょうか。私の研究分野の一つである国際関係理論では、国際政治や国家間の関係性からその原因を分析します。国際政治の中には、異なる場所・時代で起こった戦争や軍拡競争でありながら、非常に類似したパターンを示す事例が少なからず存在します。そこに内在する共通のロジックを見出し、別の事例でもそれが確認できるかを探求するのが、私の研究の重要な作業になります。パターンを見出し、それを確かめる手法としては、過去の国際紛争を集約したデータベースによる統計分析を用いるアプローチもありますが、私はオーソドックスな事例研究(ケーススタディ)を扱っています。特に注目しているのが、東アジアにおける同盟政治です。アメリカと旧ソビエト連邦の間に冷戦が始まって以降、欧米諸国ではNATO(北大西洋条約機構)のような多国間の集団安全保障体制が生まれ、冷戦終焉後さらに拡大しました。これに対し、東アジアでは「ハブ・アンド・スポーク型同盟システム」が定着してきました。このシステムは、車輪の中心(ハブ)からスポーク(各地の拠点)へ伸びるように、アメリカを中心とする二国間同盟によって構成される同盟体制を指します。スポークの先には、日本をはじめ、韓国、フィリピン、オーストラリアといった国々がつながっているわけです。これらは、ともに20世紀半ばに設立した同盟システムですが、当時、共産主義国家の脅威に直面していたという状況は同じであるにも関わらず、どうして異なる形態となったのか。こうした点に着目し、研究を進めてきました。

現在は、「同盟の制度化」に関する共同研究を行っています。これは、同盟を結ぶ国同士がどのように軍事協力を推進し、平時・有事の指揮命令系統を含む政策調整を行う仕組みをどのように定めるのか、に関するロジックを見出そうとするものです。そのほかにも、敵対的な同盟を分断する「同盟分断戦略」や、その反対に自国の同盟を維持・強化するための「同盟拘束戦略」に長年取り組んできましたし、今後は米中を中心とした国際システムの特徴を明らかにする研究や、自らの研究をどのような理論研究の潮流に位置づける試みも進めていきたいと考えています。

日本、台湾、朝鮮半島、中国、旧ソビエト連邦など、さまざまな国の事例を収集・分析し、それぞれの意義を国際政治の枠組みの中で考察しています。さらに、これらの研究成果を英語の専門書としてまとめ、出版する計画も進行中です。

1989年11月、ドイツでベルリンの壁が崩壊したことに象徴されるように東欧諸国や旧ソビエト連邦において政治改革が進み、長く続いた東西冷戦が終焉を迎えました。当時、私は大学4年生でしたが、ドイツ人留学生の知り合いが壁の崩壊を非常に喜んでいたのを覚えています。時代の大きな転換期に立ち会っている高揚感のようなものを感じ、その出来事を自分の目で確かめたいという思いから卒業旅行では単身ヨーロッパへ向かい、民主化運動の渦中にあったハンガリーや旧チェコスロバキアを訪れて大きな刺激を受けました。

当時はまだ研究者になるとは思っておらず、卒業後は一般企業に就職しました。仕事にはやりがいもありましたが、それでも国際関係への関心は消えず、4年後には退職してアメリカの大学院に留学することを決意します。修士課程を修了した後、別の大学の政治学研究科に移り、博士課程に進みました。研究の中心が欧米から徐々に東アジアに移ったのもその頃です。1990年代後半、日本の外交や安全保障政策が変化を見せ始め、北朝鮮の核開発問題も深刻化するなど、東アジアの国際関係が大きく変容していく兆候を示した時期でした。

同盟の分断に関する研究は、大学院での博士論文研究を始めて以降これまで続けてきました。当時、同じような研究をしている人はほとんどいませんでしたが、中国が台頭して東アジアの情勢が変わっていく中で、近年注目度が高まってきています。近年では、アメリカのシンクタンクから講演を依頼されたり、ベルギーの大学の研究グループにアドバイザーとして参加したりと、活動の場を広げています。

特に「同盟分断戦略」や「同盟拘束戦略」といったテーマは、まさに中国が日本とアメリカ、あるいはアメリカとヨーロッパの関係に楔を打とうとしている現状と重なるため、益々多くの研究者に注目されるようになり、自分の研究が現実社会を理解するのに一役買っていると実感します。

2023年10月開催の「米中競争と欧州」シンポジウム会場(ブリュッセル)にて

ただ、こうした分野で国際的に活動している日本人研究者は、まだまだ少ないのが現状です。「日本人だから特別なことをしよう」と考えているわけではありませんが、国際関係を専門とする研究者として、活動を国内だけで完結させるべきではないという強い信念を持っています。私の専門とする国際関係の理論研究はまだ「国内市場」が小さいため、日本語のみで発表してもどうしても影響力には限りがあります。そのため、論文は基本的に英語で執筆し、海外に向けて積極的に発信するように努めています。

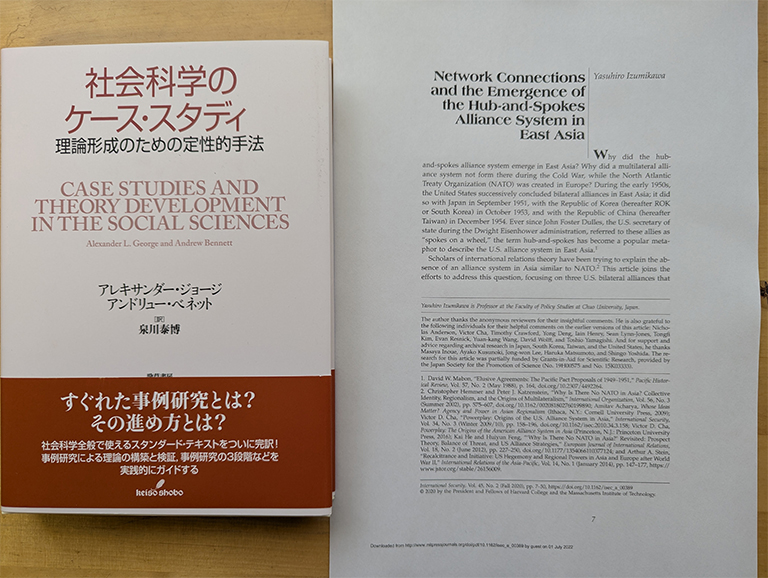

これまでに、国際安全保障分野のトップジャーナルである、アメリカの学術誌International Securityに、2010年と2020年の2度にわたって論文が掲載されました。どちらも最初の執筆から出版までには5年以上を要し、試行錯誤を重ねた末に完成したものなので、掲載が決まったときには大きな達成感がありました。後者は、同誌の編集者がこっそり学会賞に応募してくださり、そのおかげで、政治学分野で世界的に権威のあるAmerican Political Science Association(米国政治学会)の「歴史と国際政治分科会」における2021年の最優秀出版論文賞を受賞することになりました。自分には賞なんて縁がないと思っていたので、いくら感謝しても、し足りないですね。

定性的手法に関する名著の翻訳書と2021年に米国の学会賞を受賞した論文

日々メディアで取り沙汰される政治的なトピックは、時間が経つとその時々の見方や分析の妥当性が振り返られることもなく、いつの間にか忘れ去られてしまうことが少なくありません。しかし研究とはそうした出来事を歴史の流れの中に埋没させず、その背後にある因果関係を突き詰めて考えていく行為です。私の研究の本質は理論的なロジックを見出す点にあります。例えば、「ある要因によって特定の現象が発生した」というパターンを見つけ出し、まったく異なる環境でも同じパターンが確認されれば、そこには何らかの一般性や統一された理論が存在する可能性があると考えられます。このように物事を深く考察し、理解するプロセスこそが、研究の醍醐味です。一歩踏み込んで因果関係を探れば、次に同じような事態が起きたときにも論理的に説明し、何らかの対策を講じることができるかもしれません。こうした姿勢は、研究に限らずビジネスの世界やさまざまな場面にも通ずると言えます。

高校生の皆さんの中には、試験に不安を感じたり、「覚えた知識が将来、本当に役に立つのだろうか?」と疑問を持ったりする方もいるかもしれません。けれども、大学受験と真剣に向き合い、勉強に取り組むことは、基礎的な「考える力」を養ううえでとても大切なプロセスです。特に英語は重要なスキルとなるため、しっかりと身に付けてください。日本の英語教育に対して「実用性に欠ける」といった批判もありますが、決してそんなことはありません。

大学院時代からの友人Yuan-kang Wang教授との朝食ミーティング(2023年3月モントリオール)

ただし、日本の教育には物事を論理的に考え、観察から得たアイディアを検証する力を育てる機会が少ないという課題もあります。研究とは、問題を発見し、仮説を立て、証拠を集めて検証しながら結論を導くというプロセスを通じて行われます。欧米の高校では、こうした研究の基本的な手法を学ぶ機会が多くある一方で、日本ではそのような教育はまだ広く普及していません。だからこそ、大学においては「深く考える力」を養うことを重視しています。この力は、将来どのような道に進んでも、社会の中で生きていくうえで必ず役立つ普遍的な力になると信じています。